Vidéo YouTube « L’époque ou la France était au top de l’informatique - Monsieur Bidouille, » qui explore l’histoire de l’informatique, depuis les débuts de la mécanographie aux États-Unis avec Herman Hollerith, fondateur d’IBM, jusqu’à l’ère des micro-ordinateurs en France.

Le document décrit en détail le fonctionnement des cartes perforées et des machines complexes comme les trieuses et les tabulatrices, avant de se concentrer sur l’entreprise française Bull et sa transition difficile vers les ordinateurs électroniques avec les modèles Gamma. La vidéo présente également l’association Acconite, dédiée à la conservation du patrimoine informatique, en examinant des machines historiques telles que l’IBM 1130 et le PDP-11, tout en sollicitant des dons pour l’association. Enfin, l’auteur remercie le sponsor Emma et un invité de la chaîne Deosex Silicium pour leur participation.

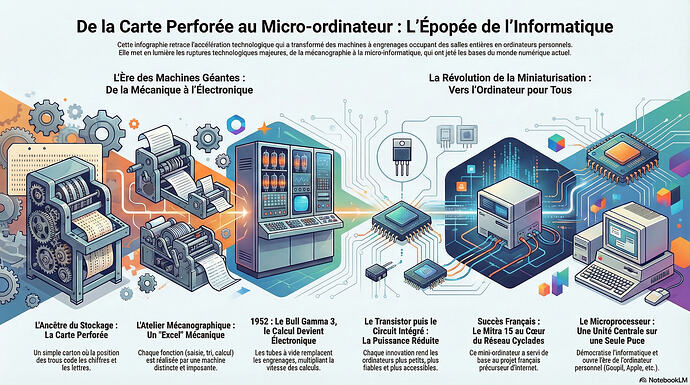

L’Évolution du Matériel Informatique : De la Mécanographie au Micro-ordinateur

1. Introduction

L’histoire du matériel informatique est celle d’une accélération technologique sans précédent. En moins d’un siècle, nous sommes passés de machines à engrenages occupant des salles entières à des dispositifs surpuissants tenant dans notre poche. Cette présentation retrace les étapes clés de cette évolution, depuis les premières machines mécaniques de traitement de l’information jusqu’à l’avènement des ordinateurs personnels qui ont redéfini notre rapport au numérique. En nous appuyant sur des exemples concrets de machines historiques, notamment celles conservées par des associations passionnées comme Aconite à Grenoble, nous explorerons les ruptures technologiques qui ont marqué ce parcours. Comprendre ces fondations est essentiel pour apprécier la complexité et la puissance de la technologie qui nous entoure aujourd’hui.

2. L’Ère de la Mécanographie : Les Fondations du Traitement de l’Information

Bien avant l’avènement de l’électronique, la mécanographie a posé les bases conceptuelles et industrielles du traitement de l’information. Cette ère, dominée par la mécanique de précision, a systématisé la saisie, le tri et le calcul de grands volumes de données en s’appuyant sur un support standardisé : la carte perforée. C’est une période stratégique qui a non seulement introduit la notion de traitement de données à grande échelle mais a également donné naissance à des géants industriels, dont le plus emblématique reste IBM.

2.1. L’Origine : Le Recensement Américain et l’Invention d’Herman Hollerith

Le catalyseur de cette révolution fut un problème logistique majeur : le recensement américain de 1880, dont le dépouillement manuel a nécessité près de huit ans. Face à ce défi, le bureau de recensement lança un appel à l’innovation. La solution retenue fut celle d’Herman Hollerith, qui proposa un système de comptage automatique révolutionnaire.

Son principe fondamental était de remplacer la fiche de recensement papier par une carte perforée, où la position des trous représentait une donnée spécifique. Par exemple, pour indiquer un âge de 37 ans, l’agent de recensement perforait deux trous dans la section dédiée : un sur la ligne « 35 » et un autre sur la ligne « 2 ». Ces cartes étaient ensuite insérées dans une tabulatrice, une machine capable de détecter électriquement les trous et d’incrémenter des compteurs mécaniques correspondants. Le succès de cette invention fut tel qu’Hollerith fonda la « Tabulating Machine Company », qui, après plusieurs fusions, deviendra en 1924 l’International Business Machine Corporation (IBM).

2.2. La Carte Perforée IBM : Un Standard pour un Demi-Siècle

La carte perforée, standardisée par IBM en 1928, s’est imposée comme le support de stockage de données le plus pérenne de l’histoire de l’informatique, restant en usage jusqu’au début des années 1980.

- Dimensions : 187,32 mm x 82,55 mm

- Papier : 165 g/m²

- Structure : 80 colonnes de 12 lignes (10 lignes numérotées de 0 à 9, et 2 lignes « hors-texte », 11 et 12, dans la marge supérieure).

- Codage des chiffres : Un unique trou par colonne, correspondant au numéro de la ligne (ex: un trou sur la ligne 5 code le chiffre 5).

- Codage de l’alphabet : Deux trous par colonne (ex: la lettre A est codée par un trou sur la ligne 12 et un trou sur la ligne 1).

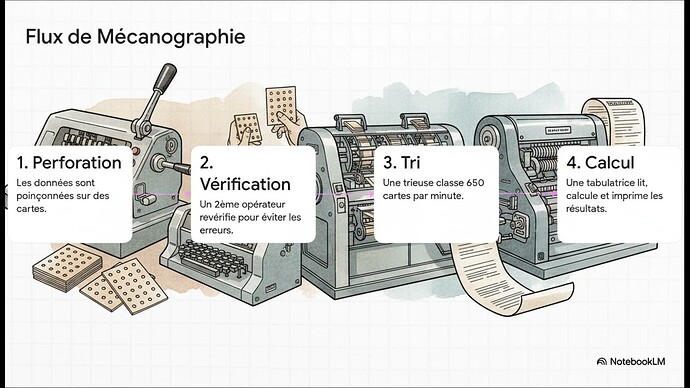

2.3. L’Atelier de Mécanographie : Un « Excel » Mécanique

L’atelier de mécanographie peut être vu comme l’ancêtre d’un tableur moderne comme Excel, à une différence majeure près : chaque fonction (saisie, tri, calcul) était réalisée par une machine distincte et imposante. Le flux de travail était une véritable chaîne de production de l’information.

- Saisie des données : La perforatrice permettait de transcrire les informations en trous sur les cartes vierges. Pour garantir la fiabilité, une seconde machine, la vérificatrice, était utilisée. Un second opérateur y retapait les mêmes données ; si une frappe ne correspondait pas à la carte déjà perforée, la machine se bloquait, signalant une erreur à corriger.

- Manipulation des données : L’interclasseuse était utilisée pour fusionner ou insérer des jeux de cartes selon des règles précises, par exemple pour associer les cartes « clients » avec les cartes « commandes ».

- Tri des données : La trieuse permettait de classer un paquet de cartes selon l’ordre numérique ou alphabétique. À une vitesse de 650 cartes par minute, le processus était itératif : pour trier un nombre à deux chiffres, il fallait effectuer deux passages successifs dans la machine, un pour chaque colonne.

2.4. La Tabulatrice et le Totalisateur de Pascal : Le Cœur du Calcul

L’élément central de l’atelier était la tabulatrice. C’est elle qui lisait les données des cartes, effectuait les calculs et imprimait les résultats sur papier. Pour réaliser une tâche spécifique (comme éditer une facture en multipliant des quantités par des prix unitaires), la machine n’était pas « programmée » au sens moderne, mais câblée via un tableau de connexion amovible.

Le cœur de son mécanisme de calcul reposait sur les totalisateurs de Pascal, des ensembles d’engrenages fonctionnant comme une mémoire mécanique. Chaque roue crantée représentait un chiffre et, par un système de retenue, cet assemblage pouvait additionner et soustraire des nombres. Les multiplications et divisions étaient effectuées par des séries d’additions ou de soustractions répétées. Pour calculer 976 x 35, par exemple, l’opérateur saisissait 976, tournait la manivelle 5 fois, décalait le mécanisme d’un cran pour passer aux dizaines, puis tournait la manivelle 3 fois supplémentaires.

Après la Seconde Guerre mondiale, la demande croissante pour une vitesse de calcul supérieure a poussé l’industrie à se tourner vers une nouvelle technologie prometteuse : l’électronique.

3. La Transition vers l’Électronique : Les Premiers Ordinateurs

Cette période constitue une phase hybride cruciale. La logique électronique a commencé à remplacer les composants mécaniques pour les opérations de calcul, offrant une vitesse inédite, mais l’écosystème existant, basé sur la carte perforée, a été conservé. La société française Bull a joué un rôle de pionnier dans cette transition, adoptant une approche pragmatique qui permettait à sa clientèle d’intégrer la vitesse électronique sans abandonner l’ensemble de ses investissements et flux de travail.

3.1. Le Bull Gamma 3 : D’Auxiliaire de Calcul à Ordinateur

Commercialisé en 1952, le Bull Gamma 3 a été initialement conçu comme un module de calcul électronique destiné à se connecter à une tabulatrice mécanique. La rupture technologique était majeure : les totalisateurs mécaniques à engrenages laissaient place à une logique binaire reposant sur des diodes au germanium et des tubes à vide.

Cette machine pouvait effectuer 1500 additions de 11 chiffres par seconde, une performance alors stupéfiante. En contrepartie, sa consommation électrique atteignait 3 kW, générant une chaleur considérable.

3.2. Les Défis de la Mémoire et du Stockage

L’électronique a introduit un défi fondamental : la non-persistance de l’information. Contrairement à un engrenage qui conserve sa position, un signal électrique est volatil. La première solution de mémoire vive mise en œuvre dans le Gamma 3 fut celle des lignes à retard. Le principe consistait à faire circuler un signal électrique dans un long circuit pour le ralentir ; la donnée était « stockée » pendant son temps de propagation. La capacité de ce système était cependant très limitée, avec seulement 336 bits au total pour l’ensemble de la machine.

L’innovation décisive fut l’Extension Tambour (ET). Ce périphérique, ancêtre du disque dur, consistait en un cylindre rotatif recouvert d’une couche magnétique sur laquelle on pouvait lire et écrire des données via des têtes de lecture fixes. Le tambour magnétique permettait de stocker des programmes bien plus longs et complexes que ce que le tableau de connexion autorisait, transformant le Gamma 3 d’un simple calculateur en un véritable ordinateur autonome.

Le succès commercial de cette transition a ouvert la voie à une nouvelle ère, celle des machines entièrement électroniques, plus puissantes et centralisées.

4. L’Âge d’Or des Mainframes : Transistors et Systèmes Centralisés

Le remplacement des fragiles et énergivores tubes à vide par le transistor a provoqué une augmentation exponentielle de la puissance de calcul et de la fiabilité des machines. Cette révolution a donné naissance aux mainframes, de gigantesques ordinateurs occupant des pièces entières et centralisant toute la puissance de calcul des grandes entreprises, des administrations et des centres de recherche.

4.1. La Révolution du Transistor et l’Évolution de la Mémoire

Le transistor est un composant « beaucoup plus petit, fiable, rapide et économe en énergie » que le tube à vide. Les processeurs de cette époque étaient constitués de plusieurs armoires remplies de cartes logiques sur lesquelles étaient soudés des centaines de transistors.

La technologie de mémoire vive (RAM) a également évolué vers la mémoire à tores magnétiques. Ce système reposait sur une matrice de milliers de minuscules anneaux de ferrite (une céramique magnétique). Chaque tore pouvait être aimanté dans un sens pour stocker un « 1 » ou dans l’autre pour stocker un « 0 », offrant une mémoire non volatile (les données persistaient même sans alimentation) et bien plus dense que les technologies précédentes.

4.2. L’Architecture d’un Système des Années 60

Un système mainframe typique de cette période était composé d’une unité centrale et de multiples périphériques :

- Entrées : Le lecteur de cartes perforées restait le principal moyen d’entrer les programmes et les données.

- Sorties : L’imprimante à haute vitesse et le perforateur de cartes (pour générer des résultats sur un support réutilisable) étaient les sorties standards.

- Stockage de masse : Les dérouleurs de bandes magnétiques se sont imposés pour archiver de grands volumes de données. Pour protéger les bandes fragiles des arrêts et démarrages brusques, ces machines étaient équipées de « colonnes de dépression », des puits à vide qui absorbaient le mou de la bande et amortissaient les tensions.

4.3. Le Bull Gamma 60 : Ambition Technique et Échec Commercial

Lancé en 1960, le Gamma 60 de Bull était une machine extraordinairement avancée sur le plan technique, une vitrine du savoir-faire français.

Innovations Clés

Il intégrait une utilisation généralisée de transistors et de mémoire à tores (jusqu’à 98 Ko, une capacité monstrueuse pour l’époque). Son innovation majeure résidait dans son architecture multitâche pionnière, organisée autour non pas d’un, mais de quatre processeurs spécialisés qui pouvaient travailler en parallèle.

Raisons de l’Échec Commercial

- Coût et Complexité : Son prix était exorbitant (environ 4,7 millions d’euros actuels) et sa taille nécessitait plusieurs pièces climatisées pour l’installer.

- Difficulté de Programmation : L’avance technologique de la machine était son talon d’Achille. Les programmeurs ne disposaient que du « Code A » (langage machine brut) et du « Code B » (un assembleur à peine amélioré), des outils complètement inadaptés pour exploiter la complexité de son architecture parallèle. L’absence de langages de haut niveau comme Fortran ou Cobol rendait presque impossible de tirer parti de la puissance théorique de la machine.

Cet échec commercial, dû à une avance technologique trop complexe pour le marché de l’époque, a plongé l’entreprise dans de graves difficultés financières. C’est le début de « l’affaire Bull », qui se soldera par le rachat du champion national par l’américain General Electric, laissant le champ libre à des concurrents plus pragmatiques comme IBM. Pendant que Bull visait le sommet de la pyramide technologique, le marché évoluait vers des machines plus petites et plus accessibles : les mini-ordinateurs.

5. La Miniaturisation en Marche : L’Ère des Mini-ordinateurs

L’invention du circuit intégré, regroupant plusieurs transistors sur une petite puce de silicium, a déclenché une nouvelle vague de miniaturisation. Cette avancée a permis la création du marché des mini-ordinateurs : des systèmes complets, processeur et mémoire inclus, pouvant tenir dans une seule armoire de la taille d’un réfrigérateur. Cette nouvelle catégorie de machines a rendu l’informatique accessible à un plus grand nombre d’entreprises, de laboratoires et d’universités.

5.1. La Domination d’IBM et le Succès du 1130

Contrastant avec l’échec du Gamma 60, l’IBM 1130 est un parfait exemple de succès commercial dans la catégorie des mini-ordinateurs des années 60. Son succès reposait sur son accessibilité :

- Il intégrait une interface utilisateur simple avec un clavier et une imprimante à boule faisant office d’écran.

- Il utilisait des disques magnétiques amovibles, de grosses cartouches contenant un disque unique d’une capacité de 1 Mo, ce qui facilitait le chargement du système d’exploitation et des programmes.

Ces machines ont également popularisé le concept du démarrage (boot). La mémoire vive étant vide à l’allumage, il fallait d’abord charger un petit programme (parfois entré manuellement via des interrupteurs en façade) dont le seul rôle était d’indiquer à la machine comment lire le système d’exploitation depuis le disque. Ce processus est aujourd’hui entièrement automatisé par le BIOS ou l’UEFI de nos ordinateurs.

5.2. Les Succès Français : La Gamme Mitra

Dans les années 70 et 80, l’industrie française a su se positionner sur ce marché avec les gammes d’ordinateurs Mitra et Solar. Ces machines ont connu un succès notable et ont été au cœur de projets technologiques majeurs :

- Mitra 15 : Cet ordinateur a été utilisé par l’équipe de Louis Pouzin pour créer le réseau Cyclades, un projet de recherche pionnier qui a posé certaines des bases techniques fondamentales du futur réseau Internet.

- Mitra 125 : Sa fiabilité lui a valu d’être sélectionné pour être embarqué dans le module scientifique SpaceLab, qui voyageait à bord de la navette spatiale américaine pour gérer les expériences en orbite.

5.3. Le PDP-11 et l’Évolution de l’Interface

Le PDP-11 de la société américaine DEC est une autre machine emblématique de cette génération. L’interface homme-machine typique de ces systèmes était le terminal : un ensemble clavier-écran qui ne possédait aucune puissance de calcul propre. Son unique rôle était d’envoyer le texte tapé à l’ordinateur central et d’afficher le texte reçu en retour, sans aucune capacité graphique.

Une anecdote illustre l’influence de cette machine : le célèbre jeu Tetris a été développé en Union Soviétique sur une machine, l’Electronica 60, qui était une copie quasi parfaite du PDP-11. Cette compatibilité est telle que le programme original de Tetris peut fonctionner directement sur le matériel américain.

Cette ère des mini-ordinateurs a préparé le terrain pour le bouleversement final : l’intégration d’un processeur entier sur une seule et unique puce.

6. La Révolution Finale : L’Avènement du Micro-ordinateur

Le microprocesseur a représenté le point culminant de la miniaturisation en gravant une unité centrale de traitement (CPU) complète sur une unique puce de silicium. Cette innovation a radicalement abaissé les coûts et la taille des ordinateurs, démocratisant l’accès à l’informatique et ouvrant la voie à l’ère des ordinateurs personnels, ou micro-ordinateurs.

6.1. Les Pionniers Français de la Micro-informatique : L’Exemple de Goupil

Parmi les acteurs de cette nouvelle ère, l’entreprise française Goupil, active de 1979 au début des années 90, a marqué son époque. Sa gamme de produits (Goupil 1, 2, 3) se distinguait par une philosophie novatrice : ses machines étaient conçues dès l’origine pour être connectables en réseau, une vision avant-gardiste à une époque où l’ordinateur était encore majoritairement un outil isolé. Cette expertise a notamment permis aux ordinateurs Goupil 3 d’être utilisés comme serveurs pour le réseau français Minitel.

6.2. La Diversification du Marché

La révolution du microprocesseur a fait éclore un marché extrêmement dynamique et diversifié, avec l’émergence de nombreux constructeurs qui allaient devenir des légendes de l’informatique personnelle. Parmi les acteurs emblématiques de cette période, on peut citer :

- R2E, l’entreprise française derrière le Micral, une machine souvent citée comme le premier micro-ordinateur au monde.

- Commodore, qui a connu un immense succès avec des machines comme le Commodore 64.

- Apple, et son emblématique Apple II qui a contribué à définir le marché de l’ordinateur personnel.

- Amiga, réputé pour ses capacités graphiques et sonores très en avance sur son temps.

7. Conclusion

De l’engrenage mécanique à la puce de silicium, l’évolution du matériel informatique est une histoire de transitions technologiques radicales. Chaque étape — le passage de la mécanique au tube à vide, du tube au transistor, du transistor au circuit intégré, et enfin au microprocesseur — a non seulement démultiplié la puissance de calcul, mais a surtout rendu la technologie progressivement plus petite, moins chère et plus accessible. Ce long parcours, de la tabulatrice d’Hollerith au micro-ordinateur personnel, a transformé une technologie réservée à quelques grandes organisations en un outil universel, jetant les bases du monde numérique omniprésent que nous connaissons aujourd’hui.